Fanciulle scontrose e uomini innamorati

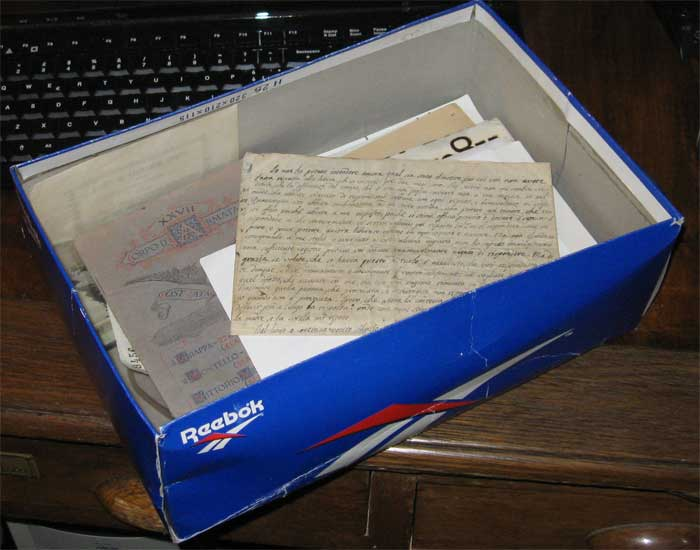

Ci crediate o meno, in una delle scatole da scarpe che risalivano al trasloco della casa – venduta – dei miei genitori, che ispezionavo alla ricerca di vecchie foto ho trovato qualche frammento di vita del nonno di mio nonno (e quindi del mio trisnonno) che portava il pomposo nome di Giovan Battista, Gio Batta … Leggi tutto