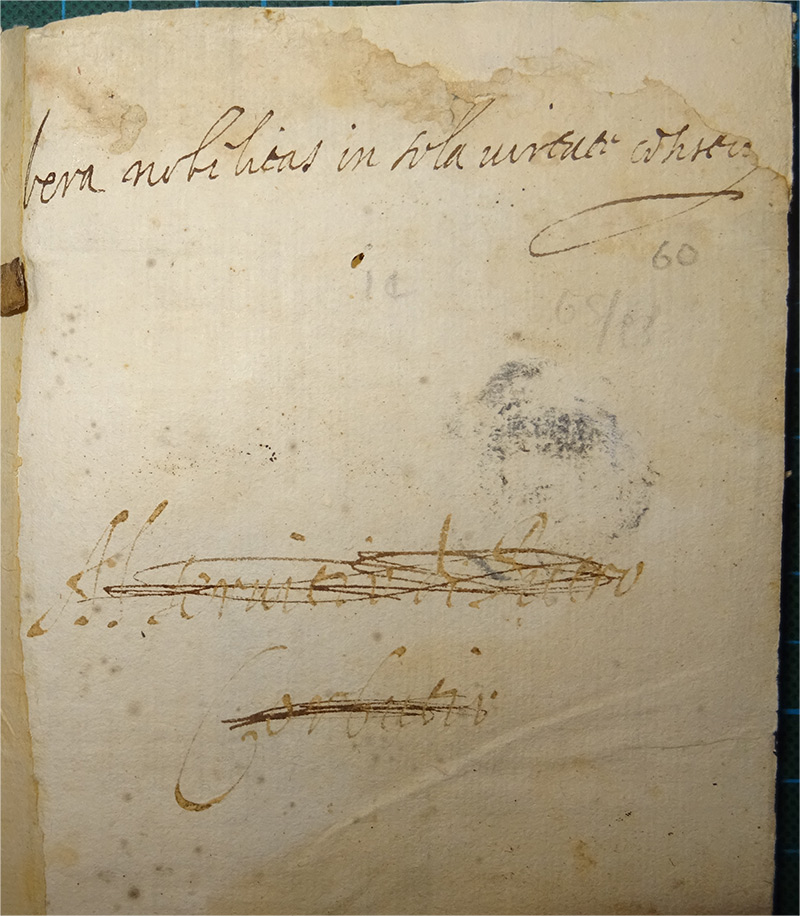

Ho comprato una crosta #4

Finalmente è arrivata la ex-crosta.Notizie buone e meno buone.Notizia meno buona: come temevo, la foto del venditore era parecchio ingentilita e contrastata mentre invece quel che è arrivato presentava colori molto più spenti e opachi: La notizia buona è che ho visto subito che era solo piuttosto sporco e che pulendolo uscivano fuori i colori … Leggi tutto